共済金について

共済金について-

まさかの交通事故に備えて、交通災害共済のご相談は北九州市民共済生活協同組合へ

北九州市民共済生活協同組合

共済金(対象となる災害や請求方法等)のご案内

共済金の対象となる交通事故

日本国内の一般の交通の用に供する道路等(参照Q&A)で運行中の交通乗用具によって、加入者が死亡又は負傷したとき。

ただし、会社、工場、駐車場、公園等一般の交通のために開放されていない場所での災害及び遊園地等にある遊戯用の乗物の災害は除きます。

- 自動車、原動機付自転車、自転車、耕運機、身体障害者用車いす(身体障害者手帳<肢体>所持者が利用のものに限ります。)

- 汽車、気動車、電車、モノレール、ケーブルカー(空中ケーブルを含みます。)

- 航空機、船舶(いずれも旅客用をいい、漁船及び櫓、櫂のみで漕ぐ船は除きます。)

共済金が支払われない災害

1.契約者の故意によって生じた災害

- 共済契約者が、自ら死傷することを目的とした災害

- 共済契約者が、他人を死傷することを目的とした災害

- 共済金受取人が、共済契約者を死傷させることを目的とした災害

2. 契約者の重大な過失による災害

- 専用軌道敷地内の一般の通行を禁じている場所に立ち入り生じた災害

- 警報機又は遮断機が作動している踏切において衝突又は接触によって生じた災害

- 制限速度の時速30キロメートルを超過して生じた災害

- 共同危険行為による災害

- 無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転による災害(知り得る状況の同乗者も含む)

3. 共済金の対象外となる災害

- 歩行者の単独転倒または、固定物への衝突、接触による災害

- 遊戯及びモータースポーツ用の乗用具による災害

- 公園等一般の交通の用に供しない場所での災害

4.地震その他異常な天災による災害

共済金を減額する災害と減額を行う割合

- (1) 共済金の減額となる災害は、以下のとおりです。

- 運転者の法令に反する行為や単独災害

- 歩行者が、無理な道路横断をするなど、本人の過失による災害

- 警察に届け出をしていない災害で 交通事故証明書の提出がなく、「交通事故申立書」での請求(50%減額)

- (2) 減額を行う割合は、以下のとおりです。

- 減額は原則として「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」に基づき行います。

- 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」によりがたい場合は、「交通災害共済事業実施細則」第7条の規定により、減額する場合があります。

詳細は、ダウンロードの「定款・規約・規則等」を参照ください。

共済金の請求に必要な書類

- 交通災害共済契約書兼領収書(事故当時のもの)

- 交通事故証明書

(自動車安全運転センターが発行したもので請求用紙は警察署、交番、駐在所にあります。) - 医師の診断書(下記の内容が明記されたものに限ります。)

①傷病名

①傷病名

②入院期間

③通院期間及び実日数

④病院名及び医師名の押印のあるもの - 運転者の災害は免許証

- その他特に当組合が必要とする書類

- 請求者の本人確認ができるもの及び印かん

- 振込先の金融機関がわかるもの

※ (1)~(4)までの書類は、コピーでも可

※ 死亡の場合は、他に戸籍謄本、住民票、死亡診断書又は死体検案書等

共済金請求の時効

共済金の請求は、事故発生の日から3年を経過すると請求できません。なるべく早く(1年以内)請求してください。従って、治療が2年以上続くようであれば、治療途中で請求してください。

共済金の請求方法、お支払い

- 請求できる人は、原則として本人もしくは同居の家族です。

- 死亡・重度障害は、交通共済事務局に問い合わせのうえ、事務局に請求してください。

共済金の請求先

- 北九州市にお住まいの方 ・ 区役所での受付分は、後日、口座振込又は現金書留でお支払いします。

ただし、振込等の手数料は本人負担となります。口座振込を希望される方は、銀行名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人がわかるようにしてください。 - 中間市、水巻町、芦屋町、遠賀町、岡垣町、行橋市、苅田町、みやこ町にお住いの方 ・ 市役所又は町役場の担当課で受付け、お支払いします。

共済金請求の時効

共済金の請求は、事故発生の日から3年を経過すると請求できません。なるべく早く(1年以内)請求してください。従って、治療が2年以上続くようであれば、治療途中で請求してください。

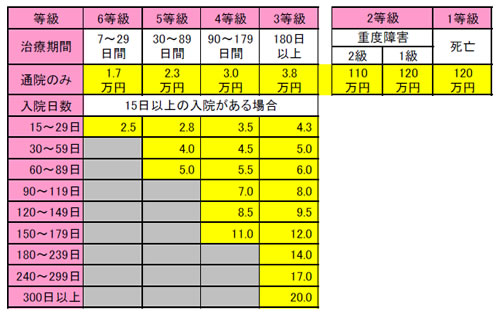

共済金(2口は倍額、3口は3倍額)

7日間以上の入・通院により下記の等級を決定しています。従って、入院、通院を別々にお支払いしていません。

<注1> 治療期間のうち、通院実日数が少ない場合該当共済金が変わることがあります。

<注2> 1、2等級は交通事故を直接の原因として365日以内に死亡又は、重度障害(身体障害福祉法)になったとき。